Das AG hat den Angeklagten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde dabei nicht zur Bewährung ausgesetzt. Die dagegen gerichtete Berufung hat das LG verworfen. Die Revision hatte hinsichtlich einer vom LG gebildeten Gesamtstrafe (§ 55 StGB) Erfolg, die Strafzumessung im Übrigen hat das KG nicht beanstandet:

„b) Die dem Tatgericht obliegende Strafzumessung hält sachlich rechtlicher Überprüfung stand.

Es ist grundsätzlich die Aufgabe des Tatgerichts, auf der Grundlage des umfassenden Eindrucks, den es in der Hauptverhandlung von der Tat und der Persönlichkeit des Täters gewonnen hat, die wesentlichen entlastenden und belastenden Umstände festzustellen, sie zu bewerten und gegeneinander abzuwägen (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 1995 – 3 StR 478/95 –, juris). Ein Eingriff des Revisionsgerichts ist regelmäßig nur bei beachtlichen Rechtsfehlern in dem Sinne, dass die Zumessungserwägungen in sich fehlerhaft sind, gegen rechtlich anerkannte Strafzwecke verstoßen, bestimmende Strafzumessungstatsachen übergangen wurden oder sich die verhängte Freiheitsstrafe von ihrer Bestimmung eines gerechten Schuldausgleichs offenkundig löst, möglich (vgl. BGH, Urteil vom 19. Januar 2012 – 3 StR 413/11 –, juris m.w.N.).

(1) Im Hinblick auf § 46 Abs. 1 Satz 2 StGB und den Strafzweck der Resozialisierung ist der Umstand drohenden Bewährungswiderrufs regelmäßig zu erörtern, wenn auf Grund eines möglichen Widerrufs die gesamte Länge der zu verbüßenden Haft diejenige der neu verhängten Strafe beträchtlich übersteigt (vgl. Senat, Beschluss vom 11. Februar 2022 – (3) 121 Ss 170/21 (62/21) –, juris m.w.V.). Eine Erörterung oder gar strafmildernde Bewertung eines möglicherweise drohenden Bewährungswiderrufs kann jedoch im Einzelfall dann unterbleiben, wenn ein übermäßiges Gesamtvollstreckungsübel namentlich aus spezialpräventiven Gründen nicht naheliegt (vgl. Senat, Beschluss vom 11. Februar 2022 , a.a.O.; OLG Hamburg NStZ-RR 2017, 72), etwa bei Intensiv- oder Serientätern, bei hoher Rückfallgeschwindigkeit oder bei einer Tat kurz nach der Haftentlassung, nachdem die Vollstreckung der Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist (vgl. BGH, Beschluss vom 03. August 2021 – 2 StR 129/20 –, juris; Senat, Beschluss vom 11. Februar 2022 a.a.O.).

Den vorstehenden Anforderungen wird die Strafzumessungsentscheidung gerecht. Das Landgericht hat zutreffend auf den Strafrahmen des § 29 Abs. 1 BtMG abgestellt und seine umfassenden Strafzumessungserwägungen begegnen keinen rechtlichen Bedenken. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass das Landgericht im Rahmen der Strafzumessung den infolge der erneuten Verurteilung drohenden Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung aus der Verurteilung des Amtsgerichts Tiergarten vom 18. August 2021 – Az. 260 Ds 96/20 – nur im Zuge der Prognoseentscheidung nach § 56 Abs. 1 StGB explizit erwähnt hat. Denn ungeachtet des Umstandes, dass die Urteilsgründe eine Einheit bilden (vgl. BGHSt 65, 75; Senat, Beschluss vom 29. April 2022 – (3) 161 Ss 51/22 (15/22) –, juris m.w.V.), sind im vorliegenden Fall ausführliche Erörterungen zum möglichen Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung nicht angezeigt. Zwar droht dem Angeklagten bei Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung in dem Verfahren 260 Ds 96/20 die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat, die die hier verhängte Strafe von sechs Monaten beträchtlich übersteigt. Jedoch hat das Landgericht rechtsfehlerfrei dargelegt, dass es sich bei dem Angeklagten um einen Intensivtäter handelt und die früheren Verurteilungen im notwendigen Umfang geschildert. Vor diesem Hintergrund konnte eine ausführliche Erörterung des Bewährungswiderrufs oder gar dessen strafmildernde Bewertung unterbleiben.

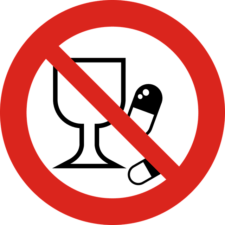

(2) Die Strafzumessung hält auch insoweit der rechtlichen Überprüfung stand, als dass das Landgericht keine Feststellungen zum Wirkstoffgehalt des Buprenorphin in den Subutex-Tabletten getroffen hat. Der Wirkstoffgehalt des gehandelten Rauschgifts ist grundsätzlich für die Bestimmung des Unrechts- und Schuldgehalts einer Straftat rechtlich belangvoll (vgl. BGH NStZ 2023, 46; KG, Beschluss vom 4. Januar 2012 – (4) 1 Ss 466/11 (322/11), BeckRS 2012, 12416; OLG München Beschluss vom 6. August 2009 – 4 St RR 113/09, BeckRS 2010, 30585). Von genaueren Feststellungen kann aber ausnahmsweise abgesehen werden, wenn ausgeschlossen ist, dass eine genaue Angabe des Wirkstoffgehalts das Strafmaß im Rahmen des § 29 Abs. 1 und 3 BtMG zu Gunsten des Angeklagten beeinflussen kann. Dies kann insbesondere bei Kleinstmengen der Fall sein, da der Schuldgehalt der Tat durch die Qualität des Rauschgifts nicht wesentlich geprägt wird (vgl. BGH NStZ-RR 2022, 250, Patzak, NStZ 23,17; BeckOK BtMG/Becker, 16. Ed. 15.9.2022, BtMG § 29 Rn. 145g).

Im vorliegenden Fall kann ausnahmsweise aufgrund der gehandelten Kleinstmenge von der Bestimmung des genauen Wirkstoffgehalts abgesehen werden.

Bezüglich der hier gegenständlichen Tat hat das Landgericht festgestellt, dass der Angeklagte eine Tablette Subutex für 10,- € an den Zeugen M. verkauft und im Übrigen 12 weitere Subutex-Tabletten bei sich geführt habe, um auch diese gewinnbringend an weitere Abnehmer zu veräußern. Bei dieser Menge an Subutex handelt es sich um eine Kleinstmenge an Rauschgift unabhängig vom Gehalt des Buprenorphin der einzelnen Tablette, wobei eine Tablette eine Konsumeinheit darstellt. Dies ergibt sich auch daraus, dass die geringe Menge an Buprenorphin im Sinne des § 29 Abs. 5 BtMG bei 1-3 Konsumeinheiten Subutex liegt (vgl. Patzak/Volkmer/Fabricius/Patzak, 10. Aufl., BtMG § 29 Rn. 1659; MüKoStGB/O?lakc?o?lu, 4. Aufl., BtMG § 29 Rn. 1680) und die nicht geringe Menge bei einem Wirkstoffgehalt von 416,67 mg Buprenorphin liegt (vgl. BGH NJW 2007, 2054). Auch unter Annahme der höchsten am Arzneimarkt erhältlichen Dosis von 8 mg Buprenorphin pro Subutex-Tablette (vgl. BGH NJW 2007, 2054) übersteigt der Wirkstoffgehalt 104 mg Buprenorphin nicht. Bei einer solchen Sachlage ist der Wirkstoffgehalt kein bestimmender Faktor bei der Strafzumessung im Sinne des § 46 StGB und das Absehen diesbezüglicher Feststellungen – wie vorliegend – ist rechtsfehlerfrei.“