Bild von Hans-Jörg Ganslmeier auf Pixabay

In die neue Woche geht es dann mit zwei Entscheidungen aus dem Strafbefehlsverfahren.

Den Opener mache ich mit einer – für mich skurrilen – Verfahrenslage im Strafbefehlsverfahren. Es handelt sich um das AG Mönchengladbach-Rheydt, Urt. v. 17.09.2024 – 21 Cs-130 Js 322/24-358/24 -, über das ja auch schon anderweitig berichtet worden ist. Wenn man es liest, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Nicht über die Entscheidung sondern über den Angeklagten, der kein Angeklagter sein will.

Folgender Sachverhalt: Gegen den Angeklagten ist ein Strafbefehl wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung über eine Geldstrafe erlassen worden. Gegen den hat Angeklagte „sinngemäß Einspruch eingelegt“. Sowohl aus dem Einspruchsschreiben als auch aus mehreren weiteren Eingaben des Angeklagten war für das AG erkennbar, dass der Angeklagte dem Reichsbürgermilieu zuzuordnen ist und die Legitimation des Gerichts wie auch die Legitimität des Verfahrens in Zweifel zog.

Das Gericht beraumt dann Hauptverhandlung an, das persönliche Erscheinen des Angeklagten wird angeordnet und er wird über die Folge eines etwaigen Ausbleibens in der Hauptverhandlung ordnungsgemäß belehrt. Die Ladung wird dem Angeklagten ordnungsgemäß zugestellt worden (Anmerkung: In der veröffentlichten Entscheidung können die Daten nicht stimmen.

Bei Aufruf der Sache zur Hauptverhandlung erscheint im Saal dann

„eine männliche Person. Auf Nachfrage des Gerichts, ob sie der Angeklagte sei, erklärte diese: „Ich bin selbst nicht der Angeklagte. Aber ich bringe Ihnen den Angeklagten“, und legte die Abschrift einer Geburtsurkunde des Angeklagten auf die Angeklagtenbank. Die Person selbst blieb mittig im Saal stehen.

Der Richter forderte die männliche erschienene Person auf, auf der Angeklagtenbank Platz zu nehmen, sofern er der Angeklagte sei und wies darauf hin, dass er den Einspruch gegen den Strafbefehl verwerfen werde, wenn die Person sich nicht als der Angeklagte zu erkennen geben und als solcher an der Hauptverhandlung teilnehmen werde.

Die männliche Person erwiderte darauf: „Ich setzte mich nicht dahin, weil ich nicht der Angeklagte bin. Ich bin auch nicht hier, den Angeklagten zu verteidigen. Ich habe großen Respekt und bin mit diesem hierhergekommen. Die Person, die hier angeklagt wurde, ist hier. Das ist die Urkunde, die dort liegt. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin als ein Angehöriger der Allgemeinheit hier anwesend. Ich bin ein Mensch. Eine Person kann nur benutzt werden. Der Angeklagte ist da, er ist diese Urkunde. Die Person ist die Geburtsurkunde. Wer für diese Person spricht, ist dem Staat überlassen. Ich als Angehöriger der Allgemeinheit bin für den Angeklagten heute da. Mir gehört aber die Person nicht. Dem Staat gehört die Person. Ich kann nicht für die Person sprechen. Ich habe kein Mandat des Staats, um die Person zu verteidigen. Wir sind alle nur Menschen. Sie sind auch nur ein Mensch und haben kein Recht, hier zu urteilen“.

Das AG hat den Einspruch dann verworfen:

„Die Entscheidung beruht auf §§ 412 S. 1, 329 Abs. 1 S. 1 StPO in entsprechender Anwendung. Nach dieser Norm ist der Einspruch des Angeklagten gegen den Strafbefehl zu verwerfen, wenn weder er noch ein Verteidiger bei Beginn eines Hauptverhandlungstermins erscheinen und das Ausbleiben nicht genügend entschuldigt ist.

Vorliegend ist der Angeklagte zwar mutmaßlich körperlich erschienen, denn es spricht einiges dafür, dass eine Person, die Kenntnis von dem Hauptverhandlungstermin hat und über dessen Geburtsurkunde verfügt, der Angeklagte ist. Der Angeklagte hat aber seine Identität als die angeklagte Person nachhaltig bestritten und sich geweigert, in der Rolle des Angeklagten an der Hauptverhandlung teilzunehmen. Dieser Fall steht bei wertender Betrachtung dem genannten gesetzlich geregelten Fall des Nichterscheinens gleich.

Der Normzweck der Ausnahmebestimmung über die Verwerfung der Berufung (der entsprechend auf die Verwerfung des Strafbefehls anwendbar ist) wegen Nichterscheinens des Angeklagten in der Berufungshauptverhandlung besteht darin, zu verhindern, dass der Angeklagte durch unentschuldigtes Ausbleiben, durch eigenmächtiges Sich-Entfernen oder durch schuldhafte Herbeiführung von Verhandlungsunfähigkeit den Abschluss des Verfahrens verzögert (vgl. Ullenboom, StV 2019, 643). Ziele einer Verwerfung der Berufung oder der Sachentscheidung in seiner Abwesenheit sind demnach die Beschleunigung des Verfahrens (vgl. BGH, Beschl. v. 10.08.1977 – 3 StR 240/77, NJW 1977, 2277) und die Missbrauchsabwehr (vgl. OLG Köln, Beschl. v. 08.07.2013 – III-2 Ws 354/13, zit. n. juris). Für ein Erscheinen in diesem Sinne genügt vor diesem Hintergrund nicht schon jede körperliche Anwesenheit des Angeklagten, sondern es erfordert auch, eine Sachentscheidung über seine Berufung nicht dadurch zu verzögern, dass er sich der Verhandlung entzieht (vgl. BGH, Beschl. v. 06.10.1970 – 5 StR 199/70, NJW 1970, 2253; BGH, Urt. v. 03.04.1962 – 5 StR 580/61, NJW 1962, 1117). Zu fordern ist auch, sich als Angeklagter zu erkennen zu geben, auf Frage des Gerichts gemäß § 111 Abs. 1 OWiG Angaben zu seiner Identität zu machen und sich so als Angeklagter und Berufungsführer auszuweisen; hierdurch wird sein Recht, sich zur Anklage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen, nicht berührt (vgl. OLG Karlsruhe Beschl. v. 27.04.2022 – 1 Rv 34 Ss 173/22, BeckRS 2022, 9205; LG Berlin, Urt. v. 05.12.1996 – (574) 55/141 PLs 4163/95 Ns 93/96, NStZ-RR 1997, 338).

Die Anwesenheit des Angekl. im Fall des § 329 Abs. 1 S. 1 StPO hat nämlich den Zweck, die Durchführung der Berufungshauptverhandlung zu ermöglichen, wozu die schlichte körperliche Anwesenheit des Angekl. nicht genügt; notwendig ist, dass der Angeklagte zum Zwecke der Durchführung der Hauptverhandlung erscheint. Der Ausdruck „nicht erschienen“ ist dann dahingehend zu verstehen, dass nur der Angeklagte erschienen ist, der leiblich am Ort der Hauptverhandlung zugegen ist, die Fähigkeit besitzt, an der Verhandlung verständig teilzunehmen, und die Bereitschaft aufweist, an der Verhandlung mitzuwirken. Ist der körperlich präsente Angekl. nicht bereit, durch seine Mitwirkung selbst und freiwillig die Voraussetzungen für die Durchführung der Berufungshauptverhandlung zu schaffen, die er veranlasst hat und die allein zu seinen Gunsten stattfindet, handelt er rechtsmissbräuchlich. Ändert er sein Verhalten trotz Hinweises des Vorsitzenden über die möglichen Konsequenzen gemäß § 329 Abs. 1 S. 1 StPO nicht, verwirkt er sein Recht auf Durchführung der Berufung. Es gibt keine rechtlichen Interessen des Angeklagten, die ein solches Verhalten rechtfertigen könnten (vgl. LG Berlin, Urt. v. 05.12.1996 – (574) 55/141 PLs 4163/95 Ns 93/96, NStZ-RR 1997, 338).

Ähnlich verhält es sich hier. Wenn der Angeklagte aufgrund seines kruden Weltbildes meint, er könne sich nicht hinreichend mit der angeklagten Person identifizieren, um als diese an der Hauptverhandlung teilzunehmen, verhält er sich rechtsmissbräuchlich. Sein körperliches Erscheinen verfolgte erkennbar gerade nicht den Zweck der Teilnahme an der Hauptverhandlung über seinen Einspruch gegen den Strafbefehl, sondern vielmehr den Zweck eines Nasführens des Gerichts und eines Missbrauchs der strafrechtlichen Hauptverhandlung als Bühne für die Präsentation der Weltanschauung des Angeklagten. Damit hat der Angeklagte sein Recht auf die Durchführung der Hauptverhandlung verwirkt und sein Einspruch war zu verwerfen.“

Ohne weiteren Kommentar, da ich keine Zeit für eine Diskussion mit Sympathisanten 🙂 habe. Ich frage mich nur: Wie kann man nur so verwirrt sein? Und hätte ggf. nicht deshalb dem Angeklagten – der „männlichen Person“ – ein Pflichtverteidiger bestellt werden müssen nach § 140 Abs. 2 StPO. Der Kollege hätte es dann aber sicherlich nicht leicht gehabt.

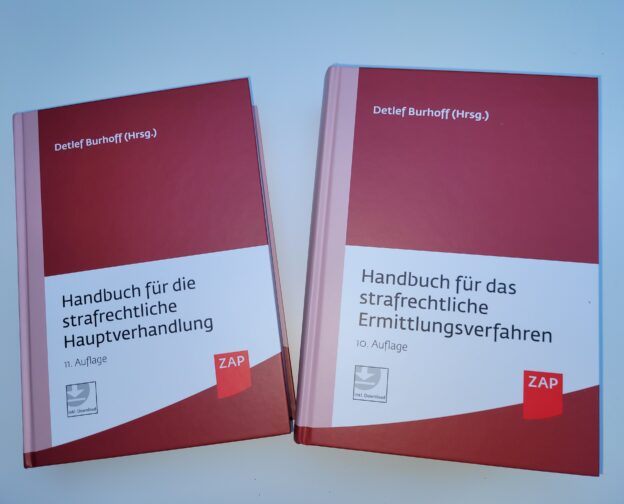

Und dann zwischendurch News – in eigener Sache. Zunächst aber mal: <<Werbemodus an>>. Denn es ist mal wieder ein Hinweisposting auf soeben erschienene Neuauflagen. Denn sie sind da:

Und dann zwischendurch News – in eigener Sache. Zunächst aber mal: <<Werbemodus an>>. Denn es ist mal wieder ein Hinweisposting auf soeben erschienene Neuauflagen. Denn sie sind da: