Und dann im „Kessel Buntes“ am heutigen Samstag zwei zivilrechtliche Entscheidungen, und zwar zu Verkehrsunfällen.

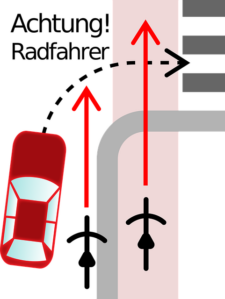

Ich beginne mit dem OLG Schleswig, Urt. v. 19.11.2024 – 7 U 90/23 – zur Haftungsquote bei der Kollision zwischen einem rechtsabbiegenden PKW mit einem querenden Radfahrer, der verbotswidrig einen Gehweg befährt. Das ist sicherlich eine Konstellation, die man in der Praxis häufiger antrifft

Das OLG geht von folgendem Sachverhalt aus: Gestritten wird um Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche sowie die Feststellung der Ersatzpflicht künftiger Schäden aufgrund eines Verkehrsunfalls, der sich am 16.05.2019 gegen 18:00 Uhr bei trockener Fahrbahn an der Einmündung H-weg / S.-straße in P. ereignet hat.

Der damals 18-jährige Kläger befuhr mit seinem Fahrrad, einem sog. All-Terrain-Bike, den entlang des H.-weges verlaufenden, mit dem Zeichen 239 gekennzeichneten und damit ausschließlich Fußgängern vorbehaltene Gehweg von der Lichtzeichenanlage kommend in Richtung P. Stadtzentrum. Im Verlauf zur Einmündung S.-straße hin wird der Gehweg zum Fahrbahnbereich des H.-wegs durch einen Zaun und einen Grünstreifen begrenzt, bevor die letzten Meter des Gehweges bis zum abgesenkten Bordstein zur Einmündung Schulstraße wieder ohne Begrenzung zur Fahrbahn verlaufen. Hinsichtlich des vom Kläger befahrenen Gehwegs in Fahrtrichtung ab der Lichtzeichenanlage und dem Zeichen 239 sowie die links daneben verlaufende Fahrspur des Beklagten zu 2) wird auf das als Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 21.07.2022 eingereichte Lichtbild Bezug genommen.

Der Beklagte zu 2) befuhr mit dem bei der Beklagten zu 1) haftpflichtversicherten und als Taxi genutzten Pkw VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen P-XX 4711 den H-weg in gleicher Fahrtrichtung und beabsichtigte, nach rechts in die S.-straße einzubiegen. Als der Kläger seinerseits die Einmündung S.-straße mit dem Fahrrad passieren wollte, wurde er von dem vom Beklagten zu 2) geführten Fahrzeug erfasst, vom Fahrrad gestoßen und überrollt. Der PKW kam auf dem gegenüberliegenden Fußgängerweg der Einmündung zur S.-straße zum Stehen.

Der Kläger erlitt durch den Unfall ein Polytrauma im Sinne eines Überrolltraumas, mehrere Rippenfrakturen, einen Leberriss, eine Blasenruptur, eine Querfortsatzfraktur sowie eine Becken- C-Fraktur und eine Schenkelhalsfraktur rechts. Er wurde stationär bis zum 04.06.2019 im UKSH behandelt. Die Beckenfraktur musste operativ versorgt werden. Im Anschluss erfolgte eine ambulante Rehabilitation und eine erneute stationäre Behandlung im UKSH in der Zeit vom 28.04.2021 bis zum 29.04.2021 zur Entfernung der dynamischen Hüftschraube und der Antirotationsschraube im Bereich der rechten Hüfte. Die Reko-Platte wurde im Bereich des vorderen Beckenringes belassen. Im Folgejahr wurde der Kläger in der Zeit vom 29.03.2022 bis zum 15.04.2022 wegen massiver Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte stationär in der O-Klinik in D. behandelt. Es wurde eine Hüftkopfnekrose rechts diagnostiziert und schließlich am 30.03.2022 eine Hüftgelenkstotalendoprothese (HTEP) rechts eingesetzt, was letztlich zu einer deutlichen Verbesserung der Beschwerden des Klägers führte.

Die beklagte Versicherung hat außergerichtlich auf das Schmerzensgeld einen Betrag in Höhe von 2.000,00 EUR gezahlt. Das LG hat auf die Klage auf Basis einer Haftungsquote von 25 % zur Zahlung weiterer 7.810 EUR verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Hiergegen wenden sich die Beklagten mit der Berufung, mit der sie die Abweisung der Klage verfolgen. Die Berufung hatte keinen Erfolg.

Wegen der Einzelheiten der Begründung des OLG verweise ich auf den verlinkten Volltext. Ich stelle hier nur die Leitsätze ein. Die lauten:

1. Ein erwachsener Fahrradfahrer, der verbotswidrig mit 10 – 27,5 km/h auf einem Fußweg fährt, muss sich als Geschädigter ein erhebliches unfallursächliches Verschulden von 75 % entgegenhalten lassen, wenn er eine Straße über den abgesenkten Bordstein überquert, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen.

2. Dem rechts abbiegenden Autofahrer, der mit dem verbotswidrig den parallel zur Fahrbahn liegenden Gehweg nutzenden Radfahrer kollidiert, kann kein kausaler Verstoß gegen § 8 Abs. 1 StVO oder § 9 Abs. 1 S. 4 und Abs. 3 S. 1 StVO angelastet werden. Von diesen Regelungen wird nur der berechtigte nachfolgende Verkehr geschützt. Der Geschädigte kann für sich den besonderen Schutz aus den besonderen Abbiege- und Vorfahrtsregelungen nicht in Anspruch nehmen, wenn er als Radfahrer verbotswidrig einen parallel zur Fahrbahn liegenden Gehweg befahren hat.

3. Dem rechts abbiegenden Autofahrer kann aber ein Verstoß gegen das allgemeine Rücksichtnahmegebot nach § 1 Abs. 2 StVO angelastet werden, wenn er bei gehöriger Sorgfalt den Radfahrer rechtzeitig hätte erkennen und die Kollision vermeiden können. Diese Pflicht beinhaltet, sich bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt unfallverhütend zu verhalten.

4. Rechtsabbiegende Autofahrer müssen damit rechnen, dass andere Verkehrsteilnehmer die Straße, in die eingebogen werden soll, in verkehrswidriger queren (hier Radfahrer auf einem Gehweg in Schulhofnähe).