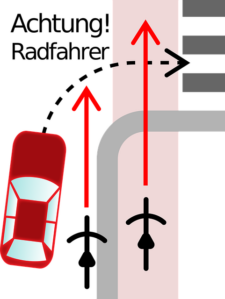

Und im zweiten Posting dann noch einmal etwas zur Haftungsverteilung nach dem StVG, und zwar das OLG Saarbrücken, Urt. v. 13.12.2024 – 3 U 23/24. Es geht um die Haftungsverteilung bei der Kollision eines nach rechts in eine bevorrechtigte Straße Einbiegenden und einem von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten, der in zulässiger Weise an parkenden Fahrzeugen vorbeifährt, die die Fahrbahn verengen.

Der Kläger hatte mit seinem Transporter VW T4 die fragliche Straße pp. in Fahrtrichtung pp.. Der Zweitbeklagte befuhr mit seinem bei der Erstbeklagten haftpflichtversicherten Fahrzeug die pp. und wollte nach rechts in die Straße pp. einbiegen. Dabei stieß er mit dem von rechts kommenden klägerischen Fahrzeug zusammen.

Das LG hatte der der Klage auf der Grundlage einer Haftungsverteilung von 75% zu 25% zulasten der Beklagten stattgegeben. Zur Begründung hatte es ausgeführt, die Beklagten hafteten für den Unfall, weil der Zweitbeklagte die Vorfahrt des Klägers verletzt habe. Allerdings habe auch der Kläger für die Unfallfolgen einzustehen, weil die Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs erhöht gewesen sei. Den Kläger treffe zwar kein Verschulden. Die Situation sei aber mit einem Unfall vergleichbar, bei dem das Rechtsfahrgebot missachtet worden sei. Schon das Befahren der linken Fahrbahnhälfte führe zu einer Erhöhung der Betriebsgefahr des Kraftfahrzeuges.

Dagegen die Berufung des Klägers, die in vollem Umfang Erfolg hatte. Nach Auffassung des OLG haften die Beklagten voll:

„1. Das Landgericht ist davon ausgegangen, dass sowohl die Kläger- als auch die Beklagtenseite grundsätzlich für die Folgen des streitgegenständlichen Unfallgeschehens gemäß §§ 7, 17 Straßenverkehrsgesetz (StVG) i.V.m. § 115 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) einzustehen haben, weil die Unfallschäden jeweils bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges entstanden sind, der Unfall nicht auf höhere Gewalt zurückzuführen ist und für keinen der beteiligten Fahrer ein unabwendbares Ereignis i.S.d. § 17 Abs. 3 StVG darstellt. Dies wird von den Parteien in der Berufung nicht in Zweifel gezogen und begegnet auch keinen Bedenken.

2. Im Rahmen der danach gebotenen Entscheidung über die Haftungsverteilung gemäß § 17 Abs. 1, 2 StVG, in der alle festgestellten, d. h. unstreitigen, zugestandenen oder nach § 286 ZPO bewiesenen Umstände des Einzelfalls, die sich auf den Unfall ausgewirkt haben, zu berücksichtigen sind (vgl. BGH, Urteil vom 10. Oktober 2023 – VI ZR 287/22, Rn. 12, juris), hat das Landgericht eine Mithaftung des Klägers von 25% angenommen. Dies hält berufungsgerichtlicher Überprüfung nicht in jeder Hinsicht stand.

a) Das Landgericht hat zunächst auf Beklagtenseite einen unfallursächlichen Verstoß des Zweitbeklagten gegen § 8 Abs. 2 Satz 2 StVO festgestellt, weil der Zweitbeklagte an der nicht durch Verkehrszeichen geregelten Einmündung (zum Begriff der Einmündung vgl. stellv. BGH, Urteil vom 05.02.1974 – VI ZR 195/72, VersR 1974, 600; Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl., § 8 StVO Rn. 34 m.w.N.) die Vorfahrt des Klägers, der aus Sicht des Zweitbeklagten von rechts kam (§ 8 Abs. 1 Satz 1 StVO), missachtet hat. Dies ist – auch im Hinblick auf die Anwendung der Regeln über den Anscheinsbeweis auf den Streitfall (vgl. dazu KG, Urteil vom 15. Januar 1996 – 12 U 304/95, Rn. 5, 7, juris; OLG Köln, Urteile vom 13. August 1997 – 27 U 30/97, Rn. 5, juris, und vom 31. März 2000 – 19 U 159/99, Rn. 2 juris; Geigel/Freymann, 29. Aufl., Kapitel 27 Rn. 258) – zutreffend und wird von den Parteien in der Berufung hingenommen.

b) Im Ergebnis zutreffend ist die Erstrichterin auch davon ausgegangen, dass dem Kläger im Rahmen der Haftungsabwägung nach § 17 Abs. 1, 2 StVG kein zu einem Verschulden führender Pflichtenverstoß vorgehalten werden kann, der seine Mithaftung begründen könnte. Denn der Kläger war gegenüber dem Zweitbeklagten weder zur Beachtung des § 6 StVO (Vorbeifahren) noch des Rechtsfahrgebots (§ 2 Abs. 2 StVO) verpflichtet, da beide Regelungen nicht dem Schutz des einbiegenden Verkehrs dienen (zu § 6 StVO vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 5. Februar 1982 – 5 Ss OWi 634/81 I, VRS 63, 60; OLG Hamm, Urteil vom 2. September 2022 – I-7 U 5/21, Rn. 14, juris; Helle, in: Freymann/Wellner, jurisPK-StrVerkR, 2. Aufl., § 6 Rn. 30; zum Rechtsfahrgebot vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2011 – VI ZR 282/10, Rn. 11, juris; Saarl. OLG, Urteil vom 29. März 2018 – 4 U 56/17, Rn. 52, juris; OLG Düsseldorf, Urteil vom 14. Februar 2012 – I-1 U 243/10, Rn. 37; OLG Hamm, Urteil vom 23. September 2022 – I-7 U 93/21, Rn. 16, juris; Geigel/Freymann aaO Rn. 58).

c) Entgegen der Auffassung der Erstrichterin war die Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs auch nicht aufgrund des Befahrens der linken Fahrbahnhälfte durch den Kläger erhöht.

aa) Zwar ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass das Befahren der linken Fahrbahnhälfte durch den Vorfahrtsberechtigten zu einer Erhöhung der Betriebsgefahr des Kraftfahrzeuges führen und eine Mithaftung gegenüber dem Wartepflichtigen begründen kann. Dies setzt indes nach allgemeiner Auffassung einen unfallursächlichen Verstoß des Vorfahrtsberechtigten gegen das Rechtsfahrgebot nach § 2 Abs. 2 StVO voraus (vgl. Saarländisches Oberlandesgericht, Urteil vom 29. März 2018 – 4 U 56/17, Rn. 57, juris; OLG Hamm, Urteil vom 23. September 2022 – I-7 U 93/21, Rn. 15, 27, juris; KG, Urteil vom 12. November 1992 – 12 U 5617/91, Rn. 5, juris, und Beschluss vom 28. Dezember 2006 – 12 U 47/06, Rn. 22 ff., juris; OLG Köln, Urteile vom 19. Juni 1991 – 2 U 1/91, Rn. 16, juris, und vom 13. August 1997 – 27 U 30/97, Rn. 8 f., juris; OLG Oldenburg, Urteil vom 4. März 2002 – 15 U 63/01, Rn. 15, 18, juris; Thüringer Oberlandesgericht, Urteil vom 9. Mai 2000 – 5 U 1346/99, Rn. 7, juris; Spelz in: Freymann/Wellner, jurisPK-StrVerkR, 2. Aufl., § 8 StVO Rn. 48), von dem im Streitfall nicht ausgegangen werden kann.

bb) Nach § 2 Abs. 2 StVO ist „möglichst weit rechts“ zu fahren. Das Rechtsfahrgebot bedeutet nicht, äußerst rechts oder soweit technisch möglich rechts zu fahren (OLG Düsseldorf, Urteil vom 19. Mai 2011 – I-1 U 232/07, Rn. 8, juris; OLG Zweibrücken, Urteil vom 24. April 1987 – 10 U 81/85, NZV 1988, 22). Es gilt vielmehr, wie schon der Wortlaut erkennen lässt, nicht starr, sondern gewährt je nach den Umständen im Rahmen des Vernünftigen einen gewissen Beurteilungsfreiraum. Welche Anforderungen das Rechtsfahrgebot im konkreten Fall stellt, ist daher unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Örtlichkeit, der Fahrbahnbreite und -beschaffenheit, der Fahrzeugart, eines vorhandenen Gegenverkehrs, der erlaubten und der gefahrenen Geschwindigkeit sowie der jeweiligen Sichtverhältnisse zu bestimmen (vgl. BGHZ 74, 25; BGH, Urteil vom 9. Juli 1996 – VI ZR 299/95, Rn. 7, juris; Saarländisches Oberlandesgericht, Urteil vom 29. März 2018 – 4 U 56/17, Rn. 54, juris, und vom 18. Juni 2020 – 4 U 4/19, Rn. 72, juris).

cc) Nach diesen Grundsätzen kann ein unfallursächlicher Verstoß des Klägers gegen das Rechtsfahrgebot schon deshalb nicht angenommen werden, weil nach den tatsächlichen, von den Parteien nicht angegriffenen Feststellungen des Erstgerichts (§ 529 Abs. 1 ZPO) die rechte Seite der unmarkierten Fahrbahn des Klägers durch ein in der Nähe der Einmündung parkendes Fahrzeug blockiert war (vgl. Lichtbild Bl. 277 GA). Dem Kläger war es deshalb erlaubt, nach Maßgabe des § 6 StVO an diesem Fahrzeug vorbeizufahren und hierzu die linke Fahrbahnseite zu benutzen (vgl. hierzu Helle aaO § 6 StVO Rn. 9, 11), während der Zweitbeklagte als Wartepflichtiger ohne weiteres mit Gegenverkehr auf der eigenen Fahrbahnhälfte zu rechnen hatte, dem auch durch möglichst weites Rechtsfahren beim Einbiegen nicht sicher ausgewichen werden konnte (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 19. Mai 2011 – I-1 U 232/07, Rn. 8, juris; LG Saarbrücken, Urteil vom 29. April 2016 – 13 S 3/16 –, juris Rn. 24 f.; vgl. auch Spelz aaO Rn. 37).

d) Für die Annahme einer Mithaftung des Klägers aus der einfachen Betriebsgefahr seines Fahrzeugs besteht keine Veranlassung. Vielmehr gilt auch in einem Fall wie hier der Grundsatz, dass die einfache Betriebsgefahr des bevorrechtigten Fahrzeugs gegenüber dem Verkehrsverstoß gegen § 8 StVO zurücktritt (vgl. LG Saarbrücken, Urteil vom 29. April 2016 – 13 S 3/16, juris m.w.N.).

3. Auf der Grundlage dieser Haftungsverteilung steht dem Kläger Ersatz seines vollen, der Höhe nach unstreitigen Schadens (einschließlich vorgerichtlicher Anwaltskosten) nebst Zinsen zu.“