Bild von Kate Stejskal auf Pixabay

Den Monat Mai beschließe ich dann mit einem EV-Tag, also mit Entscheidungen aus dem Ermittlungsverfahren, und zwar zur Durchsuchung.

Ich beginne mit dem BVerfG, Beschl. v. 19.04.2023 – 2 BvR 2180/20. In ihm hat das BVerfG noch einmal/schon wieder zu den Voraussetzungen für die Anorndung einer Durchsuchungsmaßnahme Stellung genommen/nehmen müssen. Die dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde hatte Erfolg.

Gegenstand der Verfassungsbeschwerde war ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten (Alias-Name: M) wegen des Verdachts der Geldwäsche und weiterer Delikte. Dieses Ermittlungsverfahren stand im Zusammenhang mit einem weiteren Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten K. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs. K. soll im Rahmen seiner Tätigkeit als Pkw-Händler in zahlreichen Fällen dabei mitgewirkt haben, dass unter anderem gegenüber Versicherungen und Banken falsche Angaben für die Finanzierung hochpreisiger Fahrzeuge gemacht wurden, sodass er sich infolgedessen an den ausgezahlten Summen zu Unrecht bereichert haben soll. Aus den Ermittlungen ging hervor, dass K. und die genutzten Fahrzeuge Verbindungen ins kriminelle Milieu pp). aufweisen, darunter auch zum Beschuldigten. Der Beschuldigte soll einem örtlichen M.-Clan angehören und in zahlreiche polizeilich erfasste Vorgänge verwickelt sein, darunter in Ermittlungen wegen Verdachts des Kokainhandels, wegen Delikten aus dem Bereich der Gewaltkriminalität und wegen Verdachts des Landfriedensbruchs. Soweit es den Beschuldigten angeht, betrifft die ihm angelastete Tatbeteiligung nur einen Teil der gegen K. erhobenen Vorwürfe. Diese stehen in Zusammenhang der Tätigkeit des K. als Geschäftsführer zweier Unternehmen, welche den Betrieb einer Lounge (im Folgenden: A. UG) und eines Handels für Kraftsportartikel (im Folgenden: B. UG) zum Gegenstand hatten.

Mit Beschluss vom 06.08.2020 hat das AG u.a. die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten angeordnet. Die Durchsuchung diente dem Zweck, Hinweise „auf die Nutzung und Beschaffung der Aliaspersonalie N.“, auf „Aufwendungen im Zusammenhang mit der A. UG sowie der B. UG“ sowie die Herkunft dieser Mittel, auf etwaige Absprachen zwischen den Beteiligten, sowie Dokumente, Mobiltelefone, Datenträger, Computer und sonstige Speichermedien aufzufinden. In Bezug auf diese Beweismittel ordnete das Gericht die Beschlagnahme an. Die Durchsuchung wurde am 12.08.2020 vollzogen. Die gegen die Durchsuchungsmaßnahme eingelegte Beschwerde hat das LG als unbegründet verworfen. Die dagegen eingelegte Verfassungsbeschwerde hat das BVerfG als weitgehend begründet angesehen:

„b) Eine Wohnungsdurchsuchung wegen des Verdachts der Geldwäsche setzt nicht nur voraus, dass ein Anfangsverdacht für die Geldwäschehandlung, sondern gemäß der damals geltenden Fassung des Gesetzes auch für das Herrühren des Vermögensgegenstands aus einer bestimmten Katalogtat im Sinne des § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB a.F. vorliegt. Dass eine Vortat aus dem Katalog des § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB a.F. begangen wurde, war ein wesentliches Merkmal der Strafbarkeit der Geldwäsche (vgl. BVerfGK 8, 349 <353>). Nicht ausreichend für die Annahme eines Anfangsverdachts ist es demnach, wenn keine über bloße Vermutungen hinausgehenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Vortat bestehen. Auch Anhaltspunkte für die Annahme, das betroffene Geld oder der betroffene Vermögensgegenstand rührte aus irgendeiner Straftat her, genügen nicht, um Strafverfolgungsmaßnahmen auszulösen. Insofern ist die mögliche Katalogtat zu konkretisieren, auch wenn nicht erforderlich ist, dass die Geldwäschevortat bereits in ihren Einzelheiten bekannt ist. Das Stadium des Anfangsverdachts zeichnet sich gerade dadurch aus, dass weitere Ermittlungen gegebenenfalls in Form von strafprozessualen Zwangsmaßnahmen nötig sind, weil die Tat in ihren Einzelheiten noch nicht aufgeklärt ist (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 31. Januar 2020 – 2 BvR 2992/14 -, Rn. 40 ff.; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 7. Mai 2020 – 2 BvQ 26/20 -, Rn. 32; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 3. März 2021 – 2 BvR 1746/18 -, Rn. 56 ff.).

c) Dem Gewicht des Eingriffs und der verfassungsrechtlichen Bedeutung des Schutzes der räumlichen Privatsphäre entsprechend behält Art. 13 Abs. 2 GG die Anordnung einer Durchsuchung grundsätzlich dem Richter vor. Der gerichtliche Durchsuchungsbeschluss dient dazu, die Durchführung der Maßnahme messbar und kontrollierbar zu gestalten (vgl. BVerfGE 20, 162 <224>; 42, 212 <220>; 96, 44 <51 f.>; 103, 142 <151>). Dazu muss der Beschluss den Tatvorwurf und die gesuchten Beweismittel so beschreiben, dass der äußere Rahmen abgesteckt wird, innerhalb dessen die Zwangsmaßnahme durchzuführen ist. Der Richter muss die aufzuklärende Straftat, wenn auch kurz, doch so genau umschreiben, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls möglich ist. Der Betroffene wird auf diese Weise zugleich in den Stand versetzt, die Durchsuchung zu kontrollieren und etwaigen Ausuferungen von vornherein entgegenzutreten (vgl. BVerfGE 20, 162 <224>; 42, 212 <220 f.>; 96, 44 <51 f.>; 103, 142 <151 f.>). In dem Beschluss muss zum Ausdruck kommen, dass der Ermittlungsrichter die Eingriffsvoraussetzungen selbstständig und eigenverantwortlich geprüft hat (vgl. BVerfGE 103, 142 <151 f.>). Dazu ist zu verlangen, dass ein dem Beschuldigten angelastetes Verhalten geschildert wird, das den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt. Die wesentlichen Merkmale des gesetzlichen Tatbestandes, die die Strafbarkeit des zu subsumierenden Verhaltens kennzeichnen, müssen benannt werden (vgl. BVerfGK 8, 349 <353>; 9, 149 <153>; 18, 414 <418>; 19, 148 <153>).

Mängel bei der ermittlungsrichterlich zu verantwortenden Umschreibung des Tatvorwurfs und der zu suchenden Beweismittel können im Beschwerdeverfahren nicht geheilt werden. Die Funktion des Richtervorbehalts, eine vorbeugende Kontrolle der Durchsuchung durch eine unabhängige und neutrale Instanz zu gewährleisten, würde andernfalls unterlaufen (vgl. BVerfGK 5, 84 <88>; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 20. April 2004 – 2 BvR 2043/03, 2 BvR 2104/03 -, juris, Rn. 4; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Juni 2018 – 2 BvR 1260/16 -, juris, Rn. 29). Defizite in der Begründung des zugrundeliegenden Tatverdachts und der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme können hingegen im Beschwerdeverfahren nachgebessert werden (vgl. BVerfGE 115, 166 <197>; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 20. April 2004 – 2 BvR 2043/03, 2 BvR 2104/03 -, juris, Rn. 5).

2. Die angegriffenen Gerichtsentscheidungen sind mit den aufgeführten verfassungsrechtlichen Maßstäben nicht vereinbar.

a) Soweit die Fachgerichte den Durchsuchungsbeschluss auf den Tatverdacht einer Geldwäsche gemäß § 261 Abs. 1 StGB a.F. gestützt haben, reichen die zugrundeliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte nicht über vage Anknüpfungen und bloße Vermutungen hinaus.

aa) Der Beschluss des Amtsgerichts enthält kaum aussagekräftige Ausführungen zur Herkunft der verschleierten Vermögenswerte, was auch das Landgericht in der Beschwerdeentscheidung erkannt hat. Der Durchsuchungsbeschluss deutet lediglich an, dass der Verdacht einer Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs. 1 AO bestehen konnte. Nähere Anhaltspunkte zu den betroffenen Steuerarten, dem Veranlagungszeitraum und den pflichtwidrig unterlassenen oder falsch abgegebenen Steuererklärungen oder Voranmeldungen hat das Amtsgericht nicht geschildert. Die Ausführungen des Amtsgerichts waren daher für die Verdachtsannahme einer Steuerhinterziehung als Geldwäschevortat (vgl. § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b StGB a.F.) nicht tragfähig (vgl. BVerfGK 8, 349 <354>; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 20. April 2004 – 2 BvR 2043/03, 2 BvR 2104/03 -, juris, Rn. 6; Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 4. April 2017 – 2 BvR 2551/12 -, Rn. 22 ff.).

bb) Soweit das Landgericht zum Verdacht einer Geldwäschevortat ergänzend ausgeführt und unter anderem auf „Gewaltkriminalität“ verwiesen hat, handelt es sich dabei ebenfalls um eine nicht hinreichend konkretisierte Verdachtsannahme. Welche vom Katalog des § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB a.F. erfassten Straftatbestände mit diesem Begriff gemeint sein sollen, bleibt völlig offen.

cc) Zureichende Anhaltspunkte für die Verdachtsannahme eines Handeltreibens mit Betäubungsmitteln als Geldwäschevortat gemäß § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 StGB a.F. in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG sind nicht ersichtlich. Den polizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund des Beschwerdeführers ist lediglich zu entnehmen, dass gegen diesen zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln geführt wurden. Die Ermittlungsakte teilt jedoch nicht mit, welche Anhaltspunkte dafür ausschlaggebend waren, dass die Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Den pauschalen Angaben kann nicht entnommen werden, ob die vermuteten Betäubungsmitteldelikte überhaupt im Zusammenhang mit den hier interessierenden, nicht nachvollziehbaren Transaktionen um die A. UG und die B. UG standen. Ob die erwähnten Ermittlungsverfahren bereits abgeschlossen oder zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anordnung des Durchsuchungsbeschlusses noch angedauert haben, bleibt ebenfalls im Dunkeln. Die Annahme, dass der Beschwerdeführer sich an etwaigen Betäubungsmitteldelikten beteiligt und die Erlöse aus diesen Taten dem Vermögen der A. UG und der B. UG zugeführt haben soll, erschöpft sich insofern in einer nicht näher begründeten Vermutung. Ob die Fachgerichte – etwa durch entsprechende Nachfrage bei den Ermittlungsbehörden – konkretere Erkenntnisse hätten erlangen können, spielt dabei keine Rolle. Denn maßgeblich für die verfassungsgerichtliche Prüfung sind allein die objektiv dokumentierten Erkenntnisse in der Ermittlungsakte. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer öffentlich als führendes Mitglied eines Familienclans auftritt – nicht zuletzt ersichtlich an der Nutzung eines Aliasnamens, der die Familienzugehörigkeit eindeutig klarstellen soll – und sich offenbar mit den kriminellen Tätigkeiten des Clans identifiziert, kann für sich genommen eine Verdachtsannahme nicht tragfähig begründen.

b) Die Durchsuchungsanordnung wird auch den Anforderungen an die Begrenzungsfunktion nicht gerecht.

aa) Im Hinblick auf den Tatvorwurf der Geldwäsche beschreibt der Beschluss im Kern den Vorwurf, dass der Beschwerdeführer Vermögenswerte in die bezeichneten Unternehmen eingebracht und verschleiert haben soll, die ihrerseits aus mutmaßlich kriminellen Handlungen herrühren. Als Vortat wird lediglich eine etwaige Steuerhinterziehung angedeutet. Die vom Landgericht erwähnte „Gewaltkriminalität“ und das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln findet in dem amtsgerichtlichen Beschluss keine Erwähnung. Für die Mess- und Kontrollierbarkeit der Vollziehung der Durchsuchung macht es dabei einen entscheidenden Unterschied, worauf sich der Verdacht des Herrührens der verschleierten Vermögenswerte konkret bezieht. Die Angabe der Geldwäschevortat wäre insofern für die mit dem Vollzug der Durchsuchungsanordnung betrauten Beamten ein wesentlicher Anhaltspunkt gewesen, nach welchen konkreten Beweismitteln zu suchen ist. Ohne eine nähere Angabe und Eingrenzung der in Betracht kommenden Geldwäschevortaten bestand die Gefahr einer uferlosen Ausforschung des Beschwerdeführers.

bb) Im Hinblick auf den Tatverdacht einer mittelbaren Falschbeurkundung und einer Urkundenfälschung hat das Amtsgericht zwar ein Verhalten erwähnt, welches die Verwirklichung der benannten Straftatbestände andeutet. Eine solch pauschale und vage Darstellung des Tatvorwurfs genügt den verfassungsrechtlich gebotenen Anforderungen an die Begrenzung einer Durchsuchungsanordnung jedoch nicht. So enthält der Beschluss keine Umschreibung wesentlicher tatbestandlicher Voraussetzungen der erwähnten Straftatbestände. In Bezug auf den Tatverdacht einer Urkundenfälschung fehlt es an einer für den Tatbestand des § 267 Abs. 1 StGB geforderten Schilderung, welches konkrete Dokument im vorliegenden Fall unecht oder verfälscht gewesen und worin die konkrete Tathandlung des Beschwerdeführers zu sehen sein soll. Der im Raum stehende Verdacht, dass falsche Ausweisdokumente verwendet worden sein sollen, findet im amtsgerichtlichen Beschluss keine Erwähnung. Was den Tatvorwurf einer mittelbaren Falschbeurkundung gemäß § 271 Abs. 1 StGB betrifft, enthält der amtsgerichtliche Beschluss keinerlei Ausführungen dazu, welche Urkunde, welches Buch oder welches Register betroffen gewesen ist und welche konkrete Tathandlung des Beschwerdeführers die falsche Beurkundung bewirkt haben soll. Die aufgeführten Mängel führen dazu, dass die Durchsuchungsanordnung insoweit nicht mehr mess- und kontrollierbar ist.“

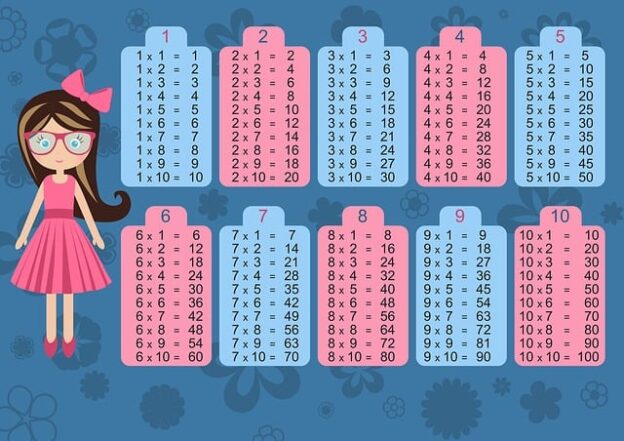

Der Beschluss enthält keine neuen Aussagen des BVerfG zu den Voraussetzungen für die Anordnung einer Durchsuchung. Das hat man alles schon einmal/mehrmals gelesen.Das ist das 1 x 1 der Durchsuchung.

Man fragt sich allerdings, warum hier das AG und auch das LG diese Vorgaben des BVerfG nicht umgesetzt und bei Erlass der Durchsuchungsmaßnahme beachtet haben, mal wieder. Hier hat man den Eindruck, dass offenbar die (vermutete) Zugehörigkeit des Beschuldigten zu einem Clan der (wahre) Grund für die Durchsuchungsmaßnahme gewesen ist. Das reicht aber nun mal nicht aus. Das BVerfG will mehr als nur vage Vermutungen lesen, nämlich konkrete Anhaltspunkte. Die Mühe, diese zu finden und aufzulisten, müssen sich die Ermittlungsbehörden schon machen, wenn man die „Clankriminalität“ – was man sich ja auf die Fahnen geschrieben hat – erfolgreich bekämpfen will. Wenn man es nicht beachtet, erhält man eben eine verfassungsgerichtliche Klatsche und landet dann – so wie hier – in der Presse (vgl. z.B. hier der Beitrag aus dem Focus). Kein Ruhmesblatt.