Die zweite Entscsheidung des Tages kommt mit dem KG, Beschl. v. 10.03.2022 – 3 Ws (B) 56/22 – auch noch einmal aus Berlin. Es geht um die Frage der genügenden Entschuldigung und/oder die Frage der Zulässigkeit der Verwerfung des Einspruchs. Also um die Frage: War der Betroffene im Termin unentschuldigt ausgeblieben.

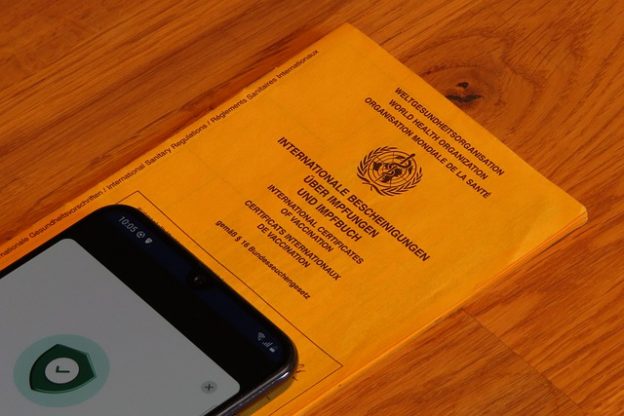

Folgender Sachverhalt: Zur Hauptverhandlung war der Betroffene nicht erschienen. Grund hierfür ist gewesen, dass der Betroffene keinen Einlass in das Gerichtsgebäude erhalten hatte, weil er weder ein Impfzertfikat noch einen Genesenen- oder Testnachweis bei sich hatte. Das AG hat den Einspruch daraufhin mit der Begründung verworfen, der Betroffene fehle unentschuldigt.

Mit der Rechtsbeschwerde ist dann vorgetragen worden, dass Betroffene 20 bis 30 Minuten vor Terminsbeginn um 10.30 Uhr an der Pforte des AG gewesen sei, dort jedoch mangels Impfnachweises abgewiesen worden. Daraufhin sei er umgekehrt und habe das Zertifikat holen wollen. Fünf Minuten vor Terminsbeginn sei er von seinem Verteidiger angerufen worden; diesem habe er den Sachverhalt geschildert und mitgeteilt, er werde zwischen 10.45 Uhr und 10.55 Uhr erscheinen. Der Verteidiger habe daraufhin dem Gericht mitgeteilt, er, der Betroffene, werde sich geringfügig verspäten. Um 10.45 Uhr habe das AG den Einspruch verworfen.

Die Rechtsbeschwerde hatte beim KG Erfolg:

„2. Die Rüge der Verletzung des § 74 Abs. 2 OWiG ist auch begründet. Das Amtsgericht hätte, nachdem es von einer 15 Minuten nicht erheblich überschreitenden Verspätung des Betroffenen wusste, dessen Einspruch nicht ohne weiteres Zuwarten verwerfen dürfen.

a) Die Vorschrift des § 74 Abs. 2 OWiG beruht auf der Vermutung, dass derjenige sein Rechtsmittel nicht weiterverfolgt wissen will, der sich ohne ausreichende Entschuldigung zur Verhandlung nicht einfindet (vgl. BGHSt 24, 143; Senge in Karlsruher Kommentar, OWiG 5. Aufl., § 74 Rn. 19). Sie dient dem Zweck, den Rechtsmittelführer daran zu hindern, die Sachentscheidung über seine Rechtsbeschwerde dadurch zu verzögern, dass er sich der Verhandlung entzieht. Diese Vermutung entfällt jedoch, wenn der Betroffene noch vor dem Termin oder in der normalen Wartezeit von fünfzehn Minuten (vgl. VerfGH Berlin NJW-RR 2000, 1451) die Gründe seiner (voraussichtlichen) Verspätung mitteilt und sein Erscheinen in angemessener Zeit ankündigt (vgl. OLG Köln VRS 42, 184; BayObLG VRS 47, 303; 60, 304; 67, 438; StV 1985, 6; 1989, 94; NJW 1995, 3134; OLG Stuttgart MDR 1985, 871; OLG Düsseldorf StV 1995, 454; OLG Hamm NZV 1997, 408; ebenso zu den Anforderungen an den Erlass eines Versäumnisurteils wegen Nichterscheinens vor Gericht: OLG Dresden NJW-RR 96, 246 und BGH NJW 1999, 724). Das Gericht ist in diesem Fall gehalten, einen längeren Zeitraum zuzuwarten (vgl. Senat VRS 123, 291 m. w. N.). Diese über die normale Wartezeit hinausgehende Wartepflicht besteht unabhängig davon, ob den Betroffenen an der Verspätung ein Verschulden trifft, es sei denn, ihm fällt grobe Fahrlässigkeit oder Mutwillen zur Last (vgl. Senat, a. a. O.).

b) So verhielt es sich hier. Nach dem nachvollziehbaren und glaubhaften Rechtsbeschwerdevortrag war die Abteilungsrichterin bereits vor Terminsbeginn darüber unterrichtet, dass sich der Betroffene „geringfügig“, nämlich 15 bis 25 Minuten, verspäten würde. Dass der Betroffene beim ersten Aufruf der Sache um 10.34 Uhr und beim zweiten Aufruf um 10.45 Uhr fehlte, beruhte also, wie das Gericht wusste, nicht darauf, dass der Betroffene kein Interesse an der Rechtsverfolgung hatte. Es ergab sich vielmehr, wie das Amtsgericht im Urteil auch zutreffend feststellt, daraus, dass der Betroffene seine „Obliegenheit“ verletzt hatte, sich über die pandemiebedingten Zugangsregeln zu informieren. Eine solche Pflichtwidrigkeit erfüllt aber jedenfalls dann nicht die Voraussetzungen des in § 74 Abs. 2 OWiG genannten Merkmals der nicht genügenden Entschuldigung, wenn das alsbaldige Erscheinen des Betroffenen angekündigt und tatsächlich zu erwarten ist. Dies war hier der Fall. Auch grobe Fahrlässigkeit oder gar Mutwillen stehen hier schon angesichts der Volatilität der Pandemieregeln nicht in Rede.

c) Die Generalstaatsanwaltschaft vertritt in ihrer auf die Verwerfung der Rechtsbeschwerde antragenden Zuschrift die bedenkenswerte Auffassung, es könne dahinstehen, ob das Amtsgericht den Einspruch des Betroffenen bereits nach einer fünfzehnminütigen Wartezeit verwerfen durfte. Jedenfalls beruhe das Urteil nicht auf einem solchen – unterstellten – Verstoß gegen § 74 Abs. 2 OWiG, denn die Rechtsbeschwerde verschweige, ob sich der Betroffene überhaupt wieder zurück zum Gericht begeben habe und wann er dort eingetroffen sei.

Dieser Überlegung ist zuzugeben, dass sich die Rechtsbeschwerde nicht dazu verhält, ob und wann sich der Betroffene tatsächlich verhandlungsbereit vor dem Gerichtssaal eingefunden hat. Weiter ist anzuerkennen, dass die gerichtliche Wartepflicht auch dann nicht unbegrenzt andauert, wenn dem Gericht die Gründe der Verspätung bekannt sind. Daraus lassen sich die Erfordernisse ableiten, dass die Rechtsbeschwerde die Dauer der tatsächlichen oder zu erwarten gewesenen Verspätung beziffern und auch mitteilen muss, dass diese dem Tatrichter unterbreitet worden ist. Denn nur in diesem Fall kann das Rechtsbeschwerdegericht beurteilen, ob dem Amtsgericht ein Zuwarten tatsächlich zumutbar war.

Allerdings teilt die Rechtsbeschwerde hier mit, dass von einer 15- bis 25-minütigen Verspätung auszugehen gewesen sei und dem Amtsgericht demzufolge eine „geringfügige Verspätung“ angekündigt worden sei. Nach der Auffassung des Senats reicht dies für die Bewertung aus, dass das Amtsgericht nicht bereits nach einer fünfzehnminütigen Wartezeit den Einspruch des Betroffenen verwerfen durfte. Es dürfte die Anforderungen überspannen, würde vom Betroffenen die Mitteilung verlangt, dass und wann er sich im Falle eines bereits verkündeten Verwerfungsurteils tatsächlich verhandlungsbereit an Gerichtsstelle eingefunden hat.“