Die zweite Entscheidung zu den Anforderungen an die richterliche Urteilsunterschrift kommt mit dem KG, Beschl. v. 23.03.2020 – 3 Ws (B) 53/20 – aus Berlin. Auch hier war die nicht ausreichende Unterschrift der Amtsrichterin gerügt worden. Ohne Erfolg:

„a) Die Rüge der Verletzung des §§ 71 Abs. 1 OWiG, 275 Abs. 2 StPO, das Urteil sei durch die Richterin nicht ordnungsgemäß unterzeichnet worden, bleibt erfolglos.

Der vorliegende Schriftzug genügt entgegen der Rechtsauffassung des Betroffenen noch den gesetzlichen und insbesondere den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an die ordnungsgemäße Unterschrift eines Richters unter die Urteilsgründe.

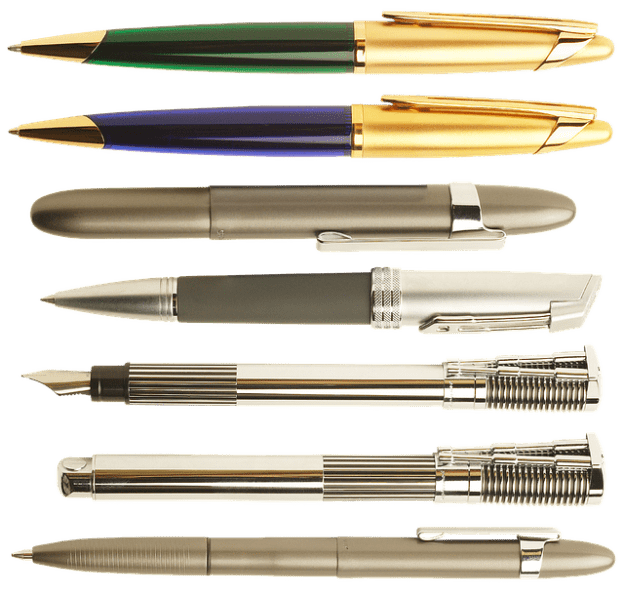

Nach § 275 Abs. 2 Satz 1 StPO hat die erkennende Richterin das von ihm verfasste schriftliche Urteil zu unterschreiben. Weitere Anforderungen an das Schriftbild der Unterschrift sieht das Gesetz nicht vor. Was unter einer Unterschrift zu verstehen ist, ergibt sich demnach aus dem Sprachgebrauch und dem Zweck der Formvorschrift. Mit der Unterschrift beurkundet der Berufsrichter die Übereinstimmung der Urteilsgründe mit dem Beratungsergebnis (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO 61. Aufl., § 275 Rn. 19). Entsprechend diesem Normzweck kommt es maßgeblich darauf an, dass der Unterschrift auch die Urheberschaft zu entnehmen ist. Auch wenn die Unterschrift, die aus dem Familiennamen des Unterzeichnenden zu bestehen hat, nicht lesbar sein muss, so muss sie ihren Urheber erkennen lassen. Steht dies – wie im vorliegenden Fall – außer Frage, ist zur Akzeptanz der unleserlichen Unterschrift ein großzügiger Maßstab – so der BGH (vgl. BGH NJW 1997, 3380, 3381; ebenso BGH NJW 2000, 607) – anzuwenden und zwar auch wegen der Variationsbreite, die selbst Unterschriften ein und derselben Person aufweisen. So ist es ausreichend, dass jemand, der den Namen des Unterzeichnenden und dessen Unterschrift kennt, den Namen aus dem Schriftbild herauslesen kann (ständige Rspr. des Senats vgl. Beschlüsse vom 2. April 2019 – 3 Ws (B) 81/19 -, 2. Februar 2016 – 3 Ws (B) 60/16 jeweils juris m.w.N.; Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschlüsse vom 27. Dezember 2019 – (1 B) 53 Ss-OWi 675/19 (398/19) –, 16. Februar 2019 – (1 B) 53 Ss-OWi 608/18 (320/18) -, beide juris; OLG Köln, Beschluss vom 19. Juli 2011 – III-1 RVs 166/11 –, Rn. 6, juris m.w.N.; OLG Düsseldorf JMinBl. NW 2002, 54 [55]). Das setzt allerdings voraus, dass mindestens einzelne Buchstaben zu erkennen sind, weil es sonst am Merkmal einer Schrift überhaupt fehlt (BGH NJW 1985, 1227; Senat aaO, OLG Köln aaO; Meyer-Goßner/Schmitt a.a.O. Einleitung Rdnr. 129 bezogen auf die Unterschrift eines Rechtsanwaltes bei bestimmenden Schriftsätzen m. w. N.). Diese Grenze individueller Charakteristik ist insbesondere bei der Verwendung bloßer geometrischer Formen oder einfacher (gerader oder nahezu gerader) Linien eindeutig überschritten (Senat aaO, BayObLG NStZ-RR 2003, 305).

Unter Zugrundelegung des von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten großzügigen Maßstabes, der auch Anwendung auf die Unterzeichnung eines Urteils durch den Bußgeldrichter findet, sind die Voraussetzungen einer wirksamen Unterzeichnung gegeben.

Das handschriftliche Gebilde, mit dem die erkennende Richterin das Urteil unterschrieben hat, steht für ihren Namen. Die Unterschriftsleistung trägt individuelle Züge und zeigt charakteristische Merkmale auf, die für jemanden, der den Namen der Unterzeichnenden und deren Unterschrift kennt, ihren Namen aus dem Schriftbild herauslesen kann. Die ersten beiden geschwungenen Linien lassen sich als Anfangsbuchstaben „T“ und die weiteren nach oben geschwungenen Auf- sowie die kürzeren schräg nach unten verlaufenden Abstriche als die weiteren Buchstaben für den Rest des Familiennamens deuten. Auch ergeben sich bei der Zusammenschau der Umstände keine belastbaren Hinweise darauf, dass die Richterin die Urschrift der Urteilsgründe nur mit einem Kürzel für den inneren Betrieb unterzeichnen wollte.

Dies gilt umso mehr, als auch nicht unberücksichtigt gelassen werden darf, dass unter dem geschwungenen Schriftzug der Name der erkennenden Richterin in Druckbuchstaben eingefügt war (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1991 – XI ZB 6/91 –; BGH, Urteil vom 10. Juli 1997 – IX ZR 24/97 -, jeweils juris, beide für die Unterschrift eines Rechtsanwaltes in bestimmenden Schriftsätzen).“

Nun ja…. 🙂 . Bisschen mehr als eine gerade Linie scheint es gewesen zu sein 🙂 .