Folgender Sachverhalt liegt zugrunde: Der Kläger wendet sich gegen einen Leistungs- und Gebührenbescheid nach einer Abschleppmaßnahme in Form einer Versetzung. Das Kraftrad des Klägers hatte im August 2022 auf einem Ladeplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge geparkt. Der Platz war mit einer Ladesäule ausgestattet sowie mit dem Zeichen 314 (Parken) und mit den Zusatzzeichen „auf dem Seitenstreifen“, „Symbol für elektrisch betriebene Fahrzeuge“ und „Parkscheibe 4 Stunden“ versehen. Eine Außendienstkraft der Beklagten beauftragte ein Abschleppfahrzeug. Der Fahrer des Abschleppfahrzeuges versetzte das Kraftrad auf den angrenzenden Bürgersteig. Die Beklagte hate mit einem Leistungs- und Gebührenbescheid den Kläger zu einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 84,00 EUR und den Kosten des Abschleppunternehmers in Höhe von 75,01 EUR, insgesamt 159,01 EUR in Anspruch genommen. Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg:

„Die Abschleppmaßnahme war hier rechtmäßig. Ob die hier in Rede stehende Abschleppmaßnahme als Sicherstellung gemäß § 24 Nr. 13 OBG NRW, § 46 Abs. 3, § 43 Nr. 1 PolG NRW oder als Ersatzvornahme einer Beseitigungsmaßnahme gemäß § 14 OBG NRW, § 55 Abs. 2, § 57 Abs. 1 Nr. 1, § 59 VwVG NRW auf Grundlage der ordnungsrechtlichen Generalklausel anzusehen ist, kann dahinstehen,

vgl. OVG Nordrhein-Westfalen (OVG NRW), Urteil vom 28. November 2000 – 5 A 2625/00 -, Rn. 13, juris,

denn sie ist nach beiden Alternativen rechtmäßig.

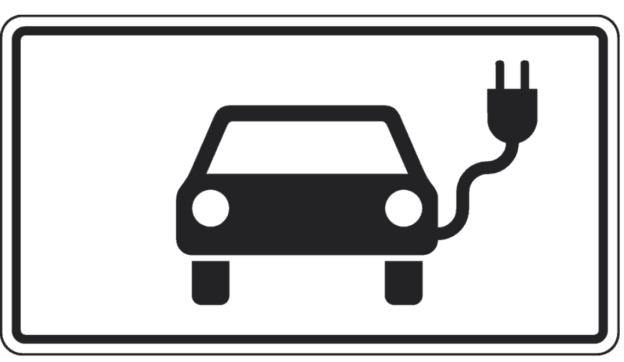

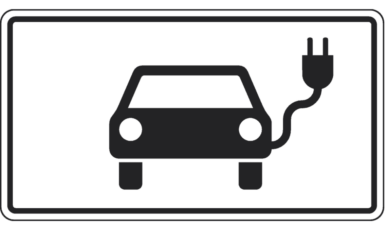

Die in § 14 OBG NRW als Voraussetzung des ordnungsbehördlichen Einschreitens verlangte gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestand vorliegend. Als Gefahr im polizei- und ordnungsrechtlichen Sinne ist insbesondere der Verstoß gegen Rechtsnormen anzusehen. Der Kläger verstieß durch das Abstellen seines Kraftrades auf dem Ladeplatz, der durch das Aufstellen einer entsprechenden Beschilderung Elektrofahrzeugen während des Ladevorgangs vorbehalten ist, gegen § 12 Abs. 3 Nr. 2 StVO.

Hier war durch das Richtzeichen 314 (Parken) der Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO) nebst Zusatzzeichen Nr. 1008-66 (Elektrofahrzeug) und Zusatzzeichen Nr. 1040-32 (Parkscheibe mit Höchstparkdauer 4 Stunden) des Katalogs der Verkehrszeichen der StVO (VzKat StVO) der Parkplatz ausschließlich PKWs vorbehalten. Durch das einschränkende Zusatzzeichen wird das Richtzeichen 314 zum Verbotszeichen für die nicht berechtigten Fahrzeuge, vgl.: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl., 2023, § 12 StVO, Rdnr. 57. Da der Parkplatz nach der Beschilderung lediglich Elektrofahrzeugen während der Dauer des Ladevorgangs für eine Zeit von höchstens 4 Stunden vorbehalten ist, wird ein Fahrzeug mit Verbrennermotor, das die Ladesäule nicht in Anspruch nimmt, so angesehen, dass es in einem absoluten Halteverbot stand.

Die Beklagte hat auch das ihr durch § 14 OBG eingeräumte Ermessen für die Entscheidung, ob die Gefahr durch Sicherstellung der Sache beseitigt werden soll, ordnungsgemäß ausgeübt.

Das Einschreiten des Außendienstmitarbeiters durch Beauftragung eines Abschleppwagens zur Versetzung des Kraftrades des Klägers war auch verhältnismäßig. Die Versetzung war geeignet und erforderlich, um den Verstoß gegen die Parkregelung zu beseitigen. Sie war unter Inanspruchnahme eines Abschleppunternehmens auch angemessen. Eine den Kläger weniger beeinträchtigende Maßnahme als die vorgenommene Versetzung kam nicht Betracht. Dabei wäre aus Sicht des Gerichts auch ein Verbringen auf das Betriebsgelände des Abschleppunternehmens rechtmäßig gewesen. Die interne Verwaltungspraxis der Beklagten, die ordnungswidrig geparkten Krafträder nicht durch die Außendienstmitarbeiter bewegen zu lassen, begegnet vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme keinen Bedenken, da es nicht darauf ankommen kann, ob der konkrete Außendienstmitarbeiter körperlich in der Lage ist, das in Rede stehende Fahrzeug zu bewegen oder nicht.

Die durch die Maßnahme für den Kläger entstehenden Unannehmlichkeiten und Kosten stehen zu dem bezweckten Ziel, den durch die Beschilderung ausschließlich für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs freizuhaltenden Parkraum nicht längerfristig durch einen Unberechtigten blockieren zu lassen, nicht außer Verhältnis.

Nach der Rechtsprechung des zuständigen Senats des Oberverwaltungsgerichts Münster ist das Abschleppen eines verbotswidrig abgestellten Fahrzeugs auch dann nicht unverhältnismäßig, wenn es allein der Beseitigung eines Rechtsverstoßes von nicht unerheblicher Dauer dient, ohne dass eine konkrete Verkehrsbehinderung vorgelegen haben muss,

vgl. OVG NRW, Urteil vom 15. Mai 1990 – 5 A 1687/89 -, NJW 1990, 2835 m.w.N..

Es kann aber letztlich dahingestellt bleiben, ob eine Abschleppmaßnahme auch dann angemessen ist, wenn der Zweck des Abschleppens allein in der Beseitigung des im verbotswidrigen Parken liegenden Rechtsverstoßes liegt, oder ob dies stets nur dann der Fall ist, wenn eine weitere Beeinträchtigung (etwa Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer, negative Vorbildwirkung gegenüber weiteren Kraftfahrern, Funktionsbeeinträchtigung der Verkehrsfläche) hinzukommt.

So etwa OVG NRW, Urteil vom 29. September 1989 – 5 A 878/89 -; Urteil vom 15. Mai 1990 – 5 A 1687/89 -, NJW 1990, 2835 ff.; BVerwG, Urteil vom 14. Mai1992 – 3 C 3/90 -, NJW 1993, 870; Beschluss vom 18. Februar.2002 – 3 B 149/01 -, DVBl. 2002, 1560, 1561.

Denn das Abschleppen eines verkehrswidrig geparkten Fahrzeuges steht jedenfalls dann mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Einklang, wenn mit dem verkehrswidrigen Parken eine Funktionsbeeinträchtigung der Verkehrsfläche verbunden ist.

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Februar 2002 – 3 B 149.01 -, Rn. 4, juris; OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 20. Dezember 2012 – 5 A 2802/11 -, Rn. 3 ff., juris; VG Düsseldorf, Urteil vom 22. September 2022 – 14 K 8443/19; VG Düsseldorf, Urteil vom 20. Dezember 2013 – 14 K 6792/13 – juris.

Auf das Vorliegen einer konkreten Verkehrsbehinderung kommt es dabei nicht an.

Vgl. VG Aachen, Urteil vom 23. Februar 2007 – 6 K 78/07 -, Rn. 21, juris.

Von einer derartigen Funktionsbeeinträchtigung ist beim Abstellen eines Fahrzeuges mit Verbrennermotor im Bereich einer Ladestation für Elektrofahrzeuge regelmäßig auszugehen, sodass es keiner Überprüfung bedarf, ob der Kläger durch das verbotswidrige Abstellen konkret ein bevorrechtigtes Elektrofahrzeug am Parken und Laden gehindert hat. Die parkbevorrechtigten Benutzerkreise sollen nach der gesetzgeberischen Wertung darauf vertrauen dürfen, dass der gekennzeichnete Parkraum ihnen unbedingt zur Verfügung steht. Den Verkehrsordnungsbehörden kann nicht die Pflicht auferlegt werden, den Bedarf an freizuhaltenden Parkplätzen fortlaufend zu überprüfen und hiervon ein Einschreiten abhängig zu machen. Die Funktionen der Parkplätze an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge wird nur dann gewährleistet, wenn sie jederzeit von nicht parkberechtigten Fahrzeugen freigehalten werden,

vgl. VG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25. Mai 2018 – 2 K 7476/17 – juris; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 23. Januar 2020 – 17 K 4015/18 – juris.

Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger in Kürze zu seinem Fahrzeug zurückkehren würde und dass ein Abschleppvorgang daher unverhältnismäßig sein könnte, lagen nicht vor.

Gleichermaßen ist das Abschleppen aus spezial- und generalpräventiven Zwecken gerechtfertigt, da von einem an einer Elektrotankstelle abgestellten Fahrzeug mit Verbrennermotor, eine negative Vorbildwirkung für andere Kraftfahrer ausgeht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber durch die Regelungen im Elektromobilitätsgesetz deutlich gemacht hat, dass er der Bevorrechtigung von Elektrofahrzeugen im allgemeinen und unter anderem dem bevorzugten Parken auf öffentlichen Straßen und Wegen im Besonderen eine hohe Bedeutung beimisst. Eine gegenteilige Bewertung steht dem Verkehrsteilnehmer nicht zu,

vgl. VG Gelsenkirchen, Urteil vom 23. Januar 2020 – 17 K 4015/18 – juris.

Nach alledem ist die erfolgte Abschleppmaßnahme rechtlich nicht zu beanstanden.“

Und dann im zweiten Posting heute das VG Düsseldorf, Urt. v. 20.02.2024 – 14 K 491/23 – mit folgendem Sachverhalt: Eine Kfz-Führerin stellt ihren Pkw unberechtigterweise auf einem ausgewiesenen Carsharing-Parkplatz abgestellt. Ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung stellt den Verstoß fest und ruft einen Abschleppwagen. Zwar kam es nicht mehr zur Sicherstellung des Fahrzeugs, weil die Halterin vor dem Abschleppwagen wieder erschien. Ihr wurden aber durch Gebührenbescheid die Kosten für die Leerfahrt in Rechnung gestellt. Und: Das VG sagt: Sie muss zahlen.

Und dann im zweiten Posting heute das VG Düsseldorf, Urt. v. 20.02.2024 – 14 K 491/23 – mit folgendem Sachverhalt: Eine Kfz-Führerin stellt ihren Pkw unberechtigterweise auf einem ausgewiesenen Carsharing-Parkplatz abgestellt. Ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung stellt den Verstoß fest und ruft einen Abschleppwagen. Zwar kam es nicht mehr zur Sicherstellung des Fahrzeugs, weil die Halterin vor dem Abschleppwagen wieder erschien. Ihr wurden aber durch Gebührenbescheid die Kosten für die Leerfahrt in Rechnung gestellt. Und: Das VG sagt: Sie muss zahlen.