Und dann heute noch ein paar StPO-Entscheidungen.

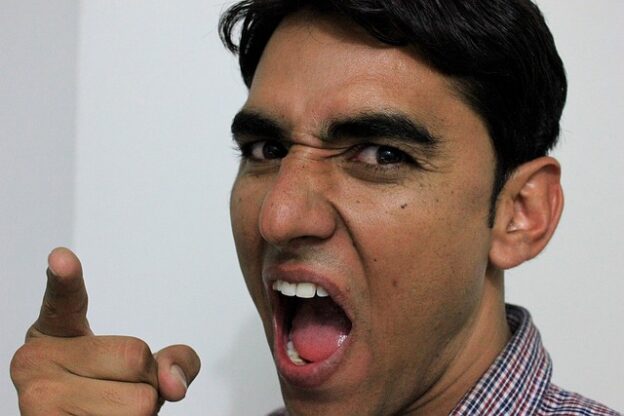

Ich beginne mit dem BGH, Urt. v. 26.10.2023 – 5 StR 257/23. Das LG hat den Angeklagten wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls verurteilt. Die Urteilsverkündung wurde durch lautes Schreien des Verteidigers des Angeklagten übertönt. Mit der Revision hat der Angeklagte dann geltend gemacht, die Stellung von Beweisanträgen sei insoweit verhindert worden. Die Revision blieb insoweit erfolglos:

„1. Die Verfahrensrügen dringen nicht durch.

a) Es bestehen bereits durchgreifende Bedenken gegen die Zulässigkeit der in der Revisionsbegründungsschrift unter I. zusammengefassten Rügen, mit denen die „Verletzung von § 246 StPO, von § 268 Abs. 2 StPO sowie von Art. 101 Abs. 1 … GG“ beanstandet wird. Denn entgegen § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO trägt der Revisionsführer den zugehörigen Verfahrensstoff insgesamt als „Verfahrensgeschehen“ in einer Art und Weise vor, bei der unklar bleibt, welche Verfahrensvorgänge zur Grundlage welcher Verfahrensrüge gemacht werden sollen. Es ist aber nicht Aufgabe des Revisionsgerichts, sich aus einem solchen ungeordneten Vortrag diejenigen Verfahrenstatsachen herauszusuchen, die zu der jeweiligen Rüge passen; stattdessen wäre es Aufgabe des Revisionsführers gewesen, bezogen auf jede konkrete Rüge (lediglich) den insoweit relevanten Verfahrensstoff mitzuteilen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 24. Oktober 2022 – 5 StR 184/22, NStZ 2023, 127 mwN).

b) Darüber hinaus gibt der Vortrag Anlass zu folgenden Hinweisen:

aa) Soweit der Revisionsführer meint, das Urteil sei deshalb nicht wirksam im Sinne von § 268 StPO verkündet worden, weil der Verteidiger die Urteilsverkündung durch lautes Schreien übertönt habe, geht eine solche Rüge schon im Ansatz fehl. Verfahrensbeteiligte haben nur dann das Wort, wenn ihnen dies durch den Vorsitzenden erteilt wird, denn diesem obliegt die Verhandlungsführung (§ 238 Abs. 1 StPO; vgl. LR/Becker, StPO, 27. Aufl., § 238 Rn. 3). Die gesetzlich vorgeschriebene Verkündung des Urteils durch den Vorsitzenden nach Maßgabe von § 268 Abs. 2 StPO darf weder durch lautes Schreien gestört noch durch andere Maßnahmen Verfahrensbeteiligter behindert werden. Rechtswidrige Störungen des Verfahrensablaufs durch Verfahrensbeteiligte begründen keine Rechtsfehler des Gerichts, sondern legen bei darauf gestützten Verfahrensbeanstandungen den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs nahe (vgl. zur Behandlung von Verfahrensrügen, die auf rechtsmissbräuchliches Verhalten gestützt werden, auch BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2005 – 1 StR 411/05, NJW 2006, 708, 709). Einwände gegen die Verfahrensweise des Gerichts vor oder während der Urteilsverkündung müssen gegebenenfalls mit einem Rechtsmittel geltend gemacht werden, rechtfertigen aber nicht die Störung der Hauptverhandlung. Dass das Urteil ordnungsgemäß verkündet wurde, ergibt sich schließlich auch aus dem Protokoll (vgl. § 274 StPO).

bb) Die Rüge eines Verstoßes gegen § 246 StPO wäre auch unbegründet, weil das Gericht zum Zeitpunkt der Antragstellung nach dem Revisionsvortrag bereits mit der Urteilsverkündung begonnen hatte und ab diesem Zeitpunkt Beweisanträge nicht mehr entgegengenommen werden müssen (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Juli 1985 – 5 StR 217/85, StV 1985, 398; Urteil vom 19. November 1985 – 1 StR 496/85, NStZ 1986, 182). Die Urteilsverkündung beginnt entgegen der Auffassung der Revision nicht erst mit der Verlesung des Urteilstenors, sondern bereits mit den ersten Worten der Eingangsformel „Im Namen des Volkes“, mit der alle Urteile verkündet werden (vgl. § 268 Abs. 1 StPO). Die Verkündung im Sinne von § 268 Abs. 2 Satz 1 StPO bildet mit dem Eingangssatz des § 268 Abs. 1 StPO einen einheitlichen zusammenhängenden Verfahrensvorgang (vgl. HK-StPO/Beckemper, 7. Aufl., § 268 Rn. 4), in dessen Durchführung Verfahrensbeteiligte nach seinem Beginn nicht mehr einzugreifen befugt sind (vgl. RGSt 57, 142, 143).

Soweit der Beschwerdeführer rügt, der Vorsitzende habe durch die Art und Weise der Urteilsverkündung die Stellung angekündigter Beweisanträge „vereitelt“, dringt er damit ebenfalls nicht durch. Denn dass der Verteidiger konkret die Stellung weiterer Beweisanträge für den Tag der Urteilsverkündung angekündigt hätte, lässt sich dem Vortrag nicht widerspruchsfrei entnehmen. Einerseits will er eine solche Ankündigung gemacht haben, andererseits trägt er vor, er habe vorgehabt, die Stellung von Beweisanträgen nach Bekanntgabe der Entscheidung über die Befangenheitsanträge anzukündigen (Revisionsbegründung S. 2). Der bloße Widerspruch gegen die Schließung der Beweisaufnahme reicht insoweit nicht, es bedarf vielmehr der konkreten Ankündigung bestimmter weiterer Beweisanträge.

…..“